Das Konzil von Trient

fordert die Errichtung von Priesterseminaren in jeder Diözese. In Regensburg gibt es zu diesem Zeitpunkt nur die Domschule zur Unterweisung des Domklerus.

Wir blicken auf eine bewegte und wechselvolle Geschichte zurück, die bis ins 16. Jahhrundert reicht. Was mit den Forderungen des Konzils von Trient begann, die Errichtung von Priesterseminaren in jeder Diözese vorzuschreiben, mündete in Regensburg nach zahlreichen Rückschlägen, Umzügen und Verzögerungen schließlich im Jahr 1872 in der dauerhaften Übersiedlung in das heutige Schottenkloster St. Jakob.

fordert die Errichtung von Priesterseminaren in jeder Diözese. In Regensburg gibt es zu diesem Zeitpunkt nur die Domschule zur Unterweisung des Domklerus.

unternimmt einen ersten Versuch zur Gründung eines Priesterseminars. Dieses Projekt scheitert jedoch am Tod des Bischofs.

waren im Bistum 300 Seelsorgestellen unbesetzt.

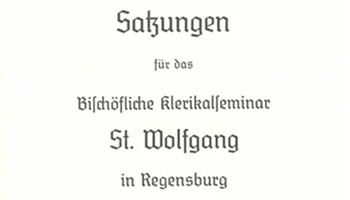

eröffnet das „Seminar zum hl. Wolfgang“ in der alten Dompräbende St. Peter.

in den Augsburger Hof am Kassiansplatz um. Wegen der blauen Talare der Alumnen nannte man es das „Blaue Seminar“.

in das ehemalige Jesuitenkolleg St. Paul bei Obermünster um. Nun gibt es Platz für 40 Alumnen.

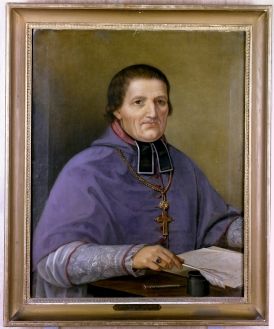

wird 1788 Subregens und ab 1803 für dreißig Jahre Regens.

setzen durch Beschießung das Kolleg St. Paul in Brand. Daraufhin begann für die Seminaristen eine 13-jährige Wanderschaft.

wurden unter anderem im französischen Gesandtschaftsgebäude (heute Haus der Musik), am Domplatz, im Kloster Emmeram, in der alten Dompräbende und am Kassiansplatz untergebracht.

erreichte als Generalvikar bei König Ludwig I. die Überlassung der Gebäude des ehemaligen Reichsstiftes Obermünster. Am 31. Oktober 1823 zogen dort 48 Seminaristen ein.

betrug in Regensburg nur zehn Monate (in Prag und Salzburg vier, in Augsburg, Bamberg und Würzburg zwei Jahre). Unter Bischof Franz Xaver Schwäbl stand ausreichend Kapital für einen zweiten Kurs zur Verfügung.

erreichte die Aufhebung des Schottenklosters St. Jakob, und die Seminaristen konnten nach umfangreichen Umbaumaßnahmen dort einziehen. Die Seminarausbildung wurde nach dem Vorbild des römischen Collegium Germanicum gestaltet.

wurden im Sommer 1914 in den Seminargebäuden 750 Soldaten „kriegstüchtig“ gemacht. Ab Herbst diente das Seminar als Reservelazarett, in dem während des Krieges 6.000 Soldaten versorgt wurden. Von den zum Kriegsdienst einberufenen Seminaristen fielen 65.

setzte erneuerte Seminarstatuten in Kraft – erstmals in deutscher Sprache.

wurde durch den Südflügel erweitert und durch den Einbau einer Zentralheizung modernisiert. Zudem wurde nach Plänen von Georg Berlinger die Hauskapelle errichtet.

wurde die Philosophisch-Theologische Hochschule geschlossen und die Seminargebäude dienten erneut als Lazarett. Die meisten Seminaristen wurden zum Kriegsdienst eingezogen; kriegsuntaugliche Seminaristen konnten in Eichstätt weiterstudieren. Am 27. April wurde der Westflügel durch einen Granateneinschlag schwer beschädigt. Dabei kamen 17 Personen ums Leben.

führte eine neue Lebensordnung im Geist des II. Vatikanischen Konzils ein: Einführung von Bibelgesprächen und verschiedenen Praktika (Schule, Betrieb, Jugend sowie Pfarrei).

wurde von Bischof Rudolf Graber als „Collegium Rudolphinum“ zunächst in Schwaz/Tirol gegründet und 1975 nach Heiligenkreuz bei Wien verlegt.

des gesamten Priesterseminars. Neugestaltung der Hauskapelle durch den Künstler Friedrich Koller.

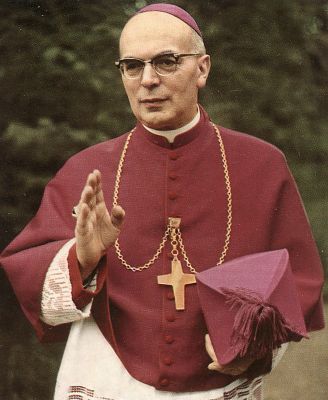

wohnte während seines Bayernbesuchs vom 12.–14. September im Priesterseminar. Im Juni 2020 kehrte er nochmals als emeritierter Papst nach Regensburg zurück.

verlegte das „Collegium Rudolphinum“ nach Regensburg. Es ist seither als „Studium Rudolphinum“ in den Räumen des Priesterseminars untergebracht.

wurde in den Räumen des Priesterseminars eingerichtet.

Hl. Johannes Paul II. (1920-2005 | Papst seit 1978)